4.4.Произведения художников школы Филонова в собрании Ярославского художественного музея

В коллекции Ярославского художественного музея представлены произведения четырех художников школы Павла Филонова: Татьяны Глебовой, Павла Кондратьева, Николая Лозового и Алисы Порет – это произведения, созданные в филоновский период и в последующие годы творчества.Коллекция начала формироваться с 1981 г., и первые произведения поступали непосредственно от авторов (Т.Н. Глебова, П.М. Кондратьев).

Не избалованные вниманием, практически неизвестные широкой публике в те годы художники были открыты для диалога.

Наряду со своими произведениями Т.Н. Глебова, представительница дворянского рода Глебовых («родовое гнездо» находилось в Ярославской губернии) передала в архив музея свои воспоминания о Филонове.

В 1981–1982 гг. от П.М. Кондратьева было привезено и закуплено восемь произведений. Более 400 живописных и графических произведений переданы безвозмездно в 1986 г. комиссией по наследию П.М. Кондратьева, в которую входили его ученики.

В 2014 г. музей получил бесценный дар – более двадцати графических работ П.М. Кондратьева, среди которых уникальные листы начала 1930-х гг. – иллюстрации к детским книгам и журналам «Еж». Две композиции конца 1920-х гг. мы мечтаем получить на средства спонсоров.

В настоящий момент музей является обладателем более 80 произведений живописи и графики Т.Н. Глебовой; более 400 – П.М. Кондратьева, 9 графических листов Н.Г. Лозового. А.И. Порет представлена полотном, созданным в соавторстве с Т.Н. Глебовой – «Дом в разрезе».

В коллекции находятся произведения мастеров, входящих в ряд учеников К.С. Малевича – В.В. Стерлигов, Г.И. Носков, П.Н. Басманов, и тех, кто соприкоснулся с теоретическими и практическими опытами М.В. Матюшина в период учебы в ленинградском ВХУТЕИНЕ, в частности, П.М. Кондратьев.

Глебова Татьяна Николаевна (1900–1985)

Из воспоминаний Татьяны Глебовой:

Для меня цвет – зримая музыка, а музыка – моя любовь

23 августа 1983 г.

… Вдруг по-новому поняла изречение П.Н. Филонова: «Пиши любой цвет любым цветом и любую форму любой формой». Во-первых, конечно, хорошо знать цветовые законы, разработанные художниками и учеными. Но при творчестве самое главное – слушать свое цветовое чувство и для выражения цвето-замыслов, если нужно, нарушать все законы, поддаваясь музыкальной стихии цвета. Как при ночных антиномиях и равновесии форм в рисунке, так и при дневных цветовых излияний зрение усматривает противоречия цветовых сцеплений, облекающих любую форму в любую форму. Не прямое, буквальное понимание изречения П.Н. Филонова рождает гибкое правило. Вполне беспредметно истинное. Сделала несколько цветовых набросков острова, согласно этому новому пониманию овладения цветоформой.

Иллюстрации:

Глебова Т.Н., Порет А.И. Дом в разрезе (Разрез нашего дома). 1931. Ярославский художественный музей

Глебова Т.Н., Порет А.И. Дом в разрезе (Разрез нашего дома). 1931. Ярославский художественный музей Глебова Т.Н. Портрет Н.Н. Глебова. Середина. 1930-х. Ярославский художественный музей

Глебова Т.Н. Портрет Н.Н. Глебова. Середина. 1930-х. Ярославский художественный музей Глебова Т.Н.Скрипачка. 1950. Ярославский художественный музей

Глебова Т.Н.Скрипачка. 1950. Ярославский художественный музей Глебова Т.Н. Промузыка. 1962. Ярославский художественный музей

Глебова Т.Н. Промузыка. 1962. Ярославский художественный музей Глебова Т.Н. Мадригал Волконского.1970. Ярославский художественный музей

Глебова Т.Н. Мадригал Волконского.1970. Ярославский художественный музей Глебова Т.Н. Трио. 1970. Ярославский художественный музей

Глебова Т.Н. Трио. 1970. Ярославский художественный музей Глебова Т.Н. Из цикла «Летающие формы». 1977. Ярославский художественный музей

Глебова Т.Н. Из цикла «Летающие формы». 1977. Ярославский художественный музейЛозовой Николай Григорьевич (1901–1992) – живописец, график.

В 1926 г. поступил во ВХУТЕИН в Петрограде на графический факультет. В 1927 г. познакомился с К.С. Малевичем, в течение нескольких месяцев работал в его экспериментальной мастерской при Институте истории искусств. В том же году вступил в коллектив Мастеров аналитического искусства (МАИ), руководимый П.Н. Филоновым. Это стало причиной отчисления из ВХУТЕИНа. Осенью 1928 г. вышел из МАИ, с конца 1928 г. снова работал в мастерской Малевича.

Иллюстрации:

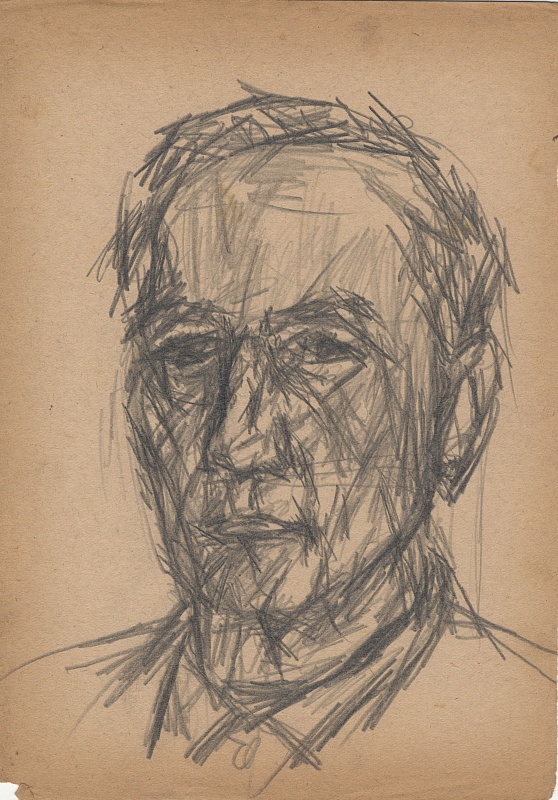

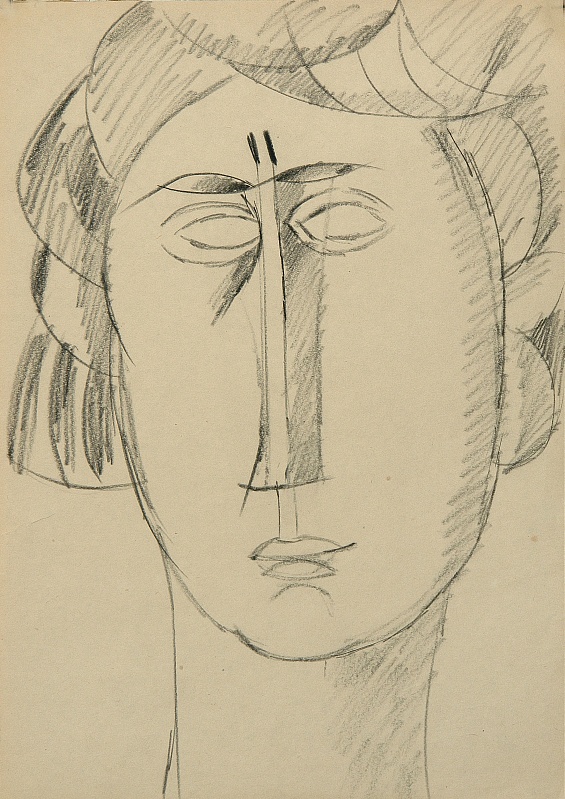

Лозовой Н.Г. Автопортрет. Конец 1920-х. Ярославский художественный музей

Лозовой Н.Г. Автопортрет. Конец 1920-х. Ярославский художественный музейКондратьев Павел Михайлович (1902–1985)

Иллюстрации:

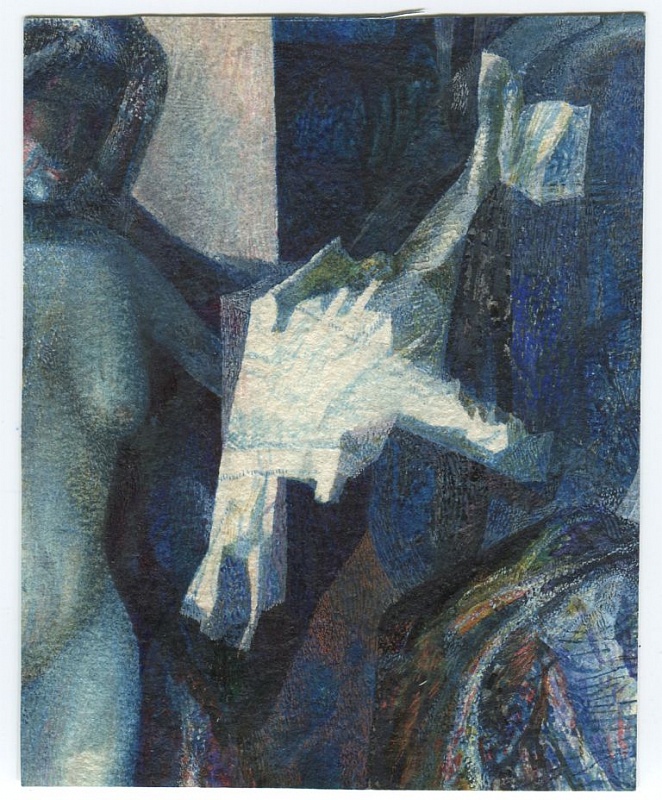

Кондратьев П.М. Композиция с обнаженной фигурой. Конец 1920-х. Ярославский художественный музей

Кондратьев П.М. Композиция с обнаженной фигурой. Конец 1920-х. Ярославский художественный музей Кондратьев П.М. Композиция с мужской фигурой. Конец 1920-х. Ярославский художественный музей

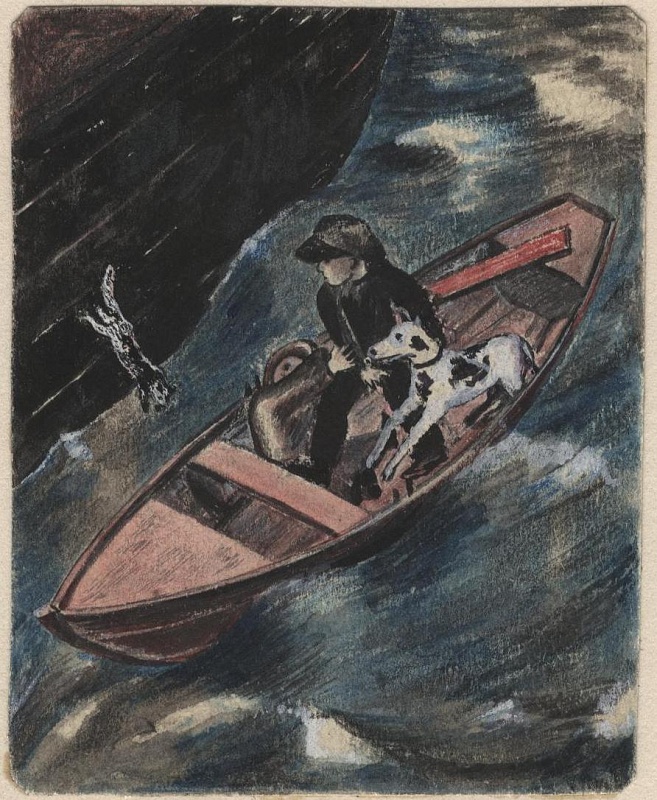

Кондратьев П.М. Композиция с мужской фигурой. Конец 1920-х. Ярославский художественный музей Кондратьев П.М. Иллюстрация к книге Алексея Углова (Л.К. Чуковской) «На Волге». 1931. ИЗОГИЗ – Молодая гвардия. Ярославский художественный музей

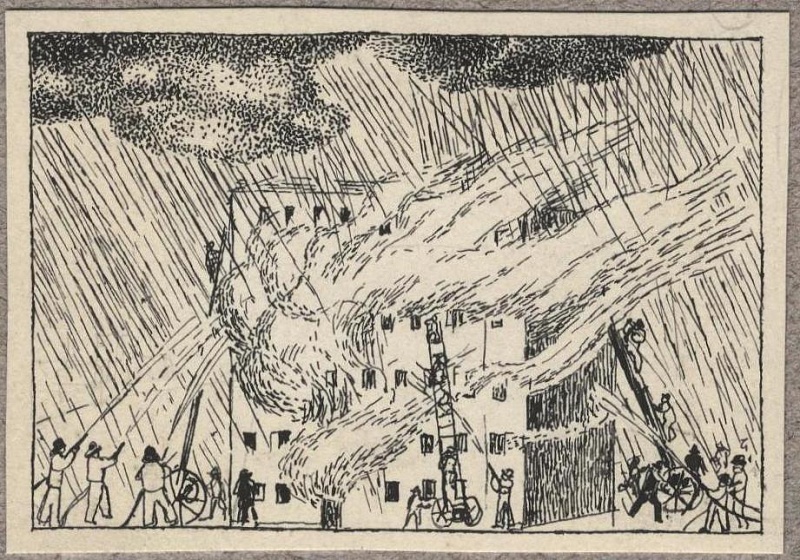

Кондратьев П.М. Иллюстрация к книге Алексея Углова (Л.К. Чуковской) «На Волге». 1931. ИЗОГИЗ – Молодая гвардия. Ярославский художественный музей Кондратьев П.М. На пожаре. Иллюстрация к журналу «Еж». 1933. (№5–6, рассказ Л. Савельева «Менеке»). Ярославский художественный музей

Кондратьев П.М. На пожаре. Иллюстрация к журналу «Еж». 1933. (№5–6, рассказ Л. Савельева «Менеке»). Ярославский художественный музей Кондратьев П.М. Прогулка. Этюд. 1960-е. Ярославский художественный музей

Кондратьев П.М. Прогулка. Этюд. 1960-е. Ярославский художественный музей Кондратьев П.М. Из серии «Ангелы». 1970-е. Ярославский художественный музей

Кондратьев П.М. Из серии «Ангелы». 1970-е. Ярославский художественный музей Кондратьев П.М. Троица. Из серии «Ангелы». 1970-е. Ярославский художественный музей

Кондратьев П.М. Троица. Из серии «Ангелы». 1970-е. Ярославский художественный музей Кондратьев П.М. Сестра милосердия. 1985. Ярославский художественный музей

Кондратьев П.М. Сестра милосердия. 1985. Ярославский художественный музейБасманов Павел Иванович (1906–1993) – художник, педагог.

С 1922 г. жил в Ленинграде, учился в Ленинградском художественно-промышленном техникуме (1922–1927). В 1924–1925 гг. Басманов посещал мастерскую П.А. Мансурова, одного из ведущих сотрудников ГИНХУКа, ученика и соратника Малевича. «Неожиданная трансформация масштабных фигуративных образов Малевича произошла в камерных, пронизанных лиризмом и ностальгией композициях Басманова, который по-своему интерпретировал его величественный и лаконичный, обогащенный достижениями супрематизма живописный язык». (П.И. Басманов. Каталог выставки. Вст. ст. Н.Козыревой. СПб, ГРМ, 1996. С. 7)

Иллюстрации:

Басманов П.И. В выходной. 1935. Ярославский художественный музей

Басманов П.И. В выходной. 1935. Ярославский художественный музей Басманов П.И. Вечерняя прогулка. 1937. Ярославский художественный музей

Басманов П.И. Вечерняя прогулка. 1937. Ярославский художественный музей Басманов П.И. Прогулка. Начало 1930-х. Ярославский художественный музей

Басманов П.И. Прогулка. Начало 1930-х. Ярославский художественный музейСтерлигов Владимир Васильевич (1904–1973) – художник, теоретик искусства, педагог. В своем творчестве развивал традиции русского авангарда.

Владимир Стерлигов. Тексты об искусстве, дневники, письма.

Я не учился у Татлина, но взял у него главное. То, кто учился у Татлина – никогда его учениками не были.

Я не учился у Матюшина, но взял у него главное. Те, кто учился у Матюшина, никогда его учениками не были.

Я учился у Малевича и после квадрата я поставил чашу.

От Филонова – напряженное внимание к микрочастице поверхности.

От Малевича – ощущение супрематичности природы Вселенной

От Татлина – национальные свойства

От Матюшина – «импрессионистический» «кубизм»

Иллюстрации:

Стерлигов В.В. Интерьер. 1959. Ярославский художественный музей

Стерлигов В.В. Интерьер. 1959. Ярославский художественный музей Стерлигов В.В. А. Белавская. 1963. Ярославский художественный музей

Стерлигов В.В. А. Белавская. 1963. Ярославский художественный музей Стерлигов В.В. Алупка. Море. Начало. 1960-х. Ярославский художественный музей

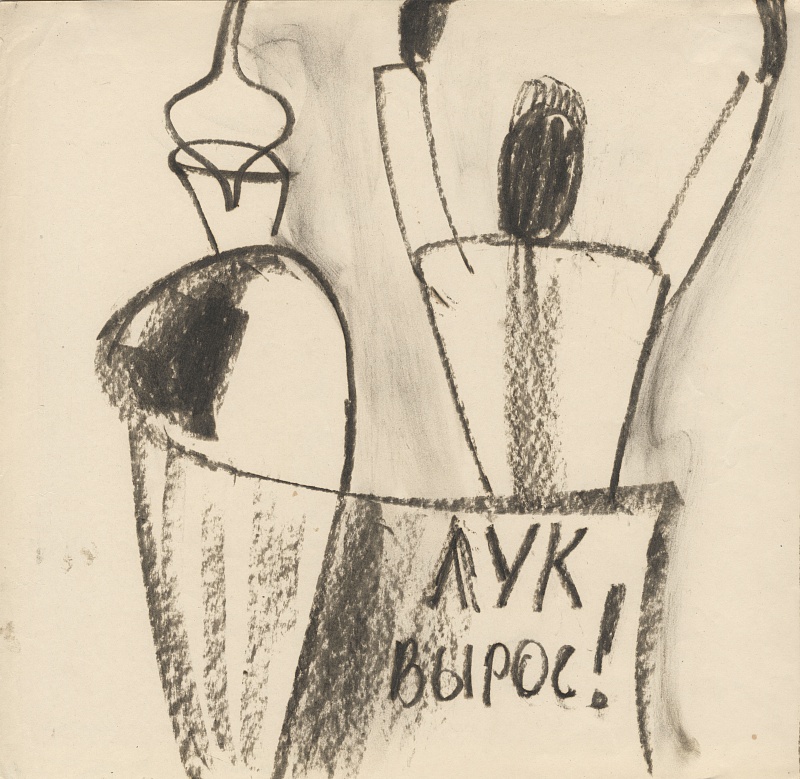

Стерлигов В.В. Алупка. Море. Начало. 1960-х. Ярославский художественный музей Стерлигов В.В. Лук вырос! 1960-е. Ярославский художественный музей

Стерлигов В.В. Лук вырос! 1960-е. Ярославский художественный музей

Experiment / Эксперимент : журнал русской культуры. Los Angeles (USA), 2010. № 16 : Шестнадцать пятниц : вторая волна ленинградского авангарда : в 2 ч. Ч. 1. C. 432

Experiment / Эксперимент : журнал русской культуры. Los Angeles (USA), 2010. № 16 : Шестнадцать пятниц : вторая волна ленинградского авангарда : в 2 ч. Ч. 1. – С. 71